在这个日均产生 2.5 万亿字节数据的时代,我们比任何时候都更懂用户,却比任何时候都更难真正理解他们。我们用 AI 解析行为轨迹,用大数据建模消费心理,却为何反而在 "读懂用户" 这件事上越来越迟钝?

真正的用户洞察,从来不是数据的附庸,本质是对人性与商业的深刻理解。它要回答的不仅是"用户想要什么",更应该包括"为什么用户会这样想";不仅要描述行为,更要揭示行为背后的社会脉络与经济逻辑。

如今的困境在于,太多研究止步于数据的表层统计,将 "用户点击了什么" 等同于 "用户需要什么",却忽略了行为经济学早已揭示的真相:人类决策充满认知偏差,而有价值的洞察,永远藏在 "是什么" 与 "为什么" 的裂缝之间。

01 数据越多 洞察越少

你是否也要面对每周、每月、每个季度的各项数据分析报表?企业收集的数据越来越多,但真正能指导决策的洞察却越来越少。

消费者一边抱怨广告打扰,一边却情不自禁点进个性化推荐的商品列表;用户声称重视隐私,却在各个平台主动展露自己;年轻人标榜理性消费,却为情感溢价疯狂下单。这些行为鸿沟,正是单一研究方法难以跨越的认知盲区。当企业满足于统计显著性时,往往错过了数据背后真正驱动决策的人性逻辑。这不是方法论的失败,而是思维的局限。当我们的探索止步于"用户说了什么",而不追问"为什么这样说",再庞大的数据也只能产出平庸的结论。

02 用户数据与用户洞察的区别

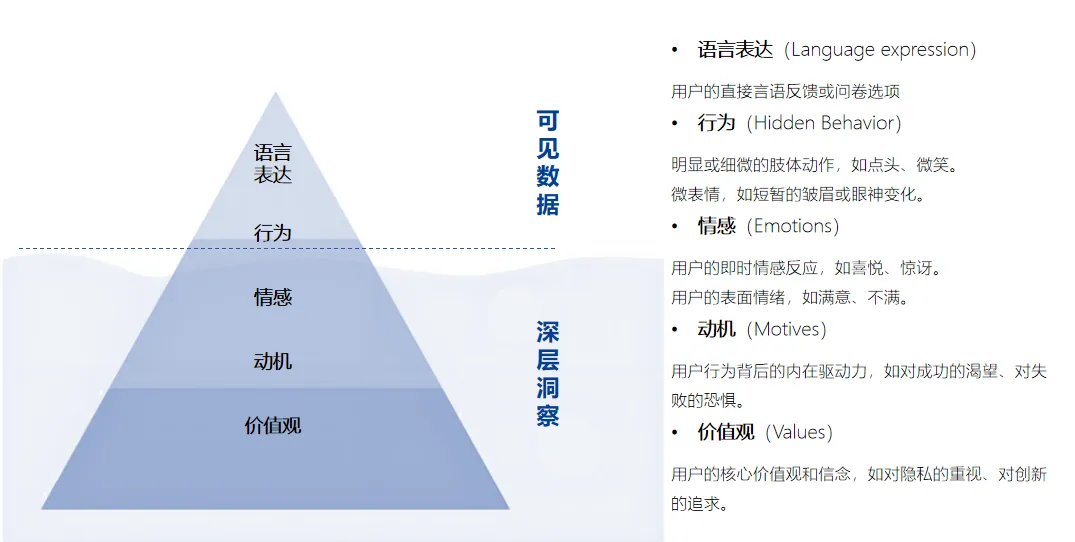

用户数据记录行为,用户洞察解释行为。数据,诸如点击率、满意度评分等,仅能捕捉到用户行为和反馈的表层信息。这些数据虽不可或缺,但它们仅仅是冰山的一角,无法揭示用户行为背后的深层次动机和需求。

数据告诉你"是什么":35%用户中途放弃支付流程。这一数据仅能表明用户离开的比例,却无法解释他们为何离开。是支付流程过于繁琐,还是支付方式不够多样?是页面加载时间过长,还是用户对价格存在疑虑?这些隐藏在数据背后的真正问题,才是洞察所关注的核心。

洞察要求我们深入挖掘数据背后的故事,理解用户的行为动机和情感体验。数据是冰冷的统计,洞察是鲜活的认知。前者用Excel就能整理,后者需要结合心理学、行为经济学等多维思考。

企业常常陷入 "数据丰富但洞察贫瘠" 的怪圈:明明收集了海量用户反馈,却始终抓不住需求的本质。这并非数据本身的过错,而是研究过程中潜伏的认知偏差在作祟。

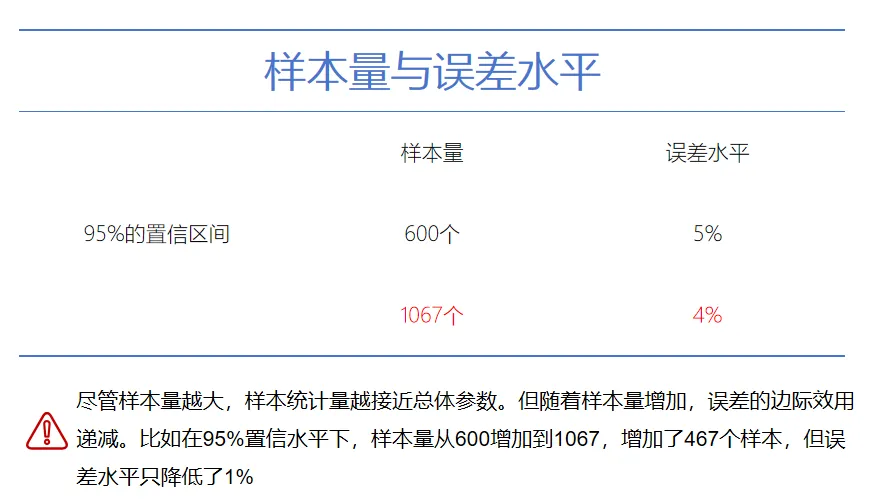

01 将样本量与研究质量直接划等号

不少企业正陷入 "样本量崇拜" 的怪圈 —— 为追求统计意义上的 "精确性",不惜投入海量资源扩充样本规模,从 100 到 1000,再从 5000 到 10000,仿佛只要数字足够庞大,就能触达用户需求的真相。用户研究的价值不在于收集了多少数据,而在于能否通过数据发现关键洞察。有效的用户研究需要根据具体研究目标,设计合理的抽样策略和相匹配的调研方法组合。

盲目追求样本量的扩大,以期待满足于统计显著性时,却容易陷入“花大钱办小事”的陷阱里,样本量突破临界值后,每增加一份数据带来的洞察增量,正以肉眼可见的速度萎缩。

特别是在细分市场研究中,过度追求样本量反而会稀释目标人群的特征,导致研究结论失真。真正高质量的样本应该像精准的手术刀,针对性地解决关键问题。在这个数据获取成本趋近于零的时代,真正珍贵的能力不是收集数据,而是筛选数据。正如管理学家彼得・德鲁克所言:"除非转化为行动,否则数据毫无价值。"

02 将用户研究的执行外包给其他部门

本该由专业用户研究团队主导的系统性研究,却被不少公司拆解成零散任务“外包”给产品、设计、运营等部门。产品团队做几场需求访谈,设计师组织小规模的测试,运营部门跑些A/B测试——看似用户研究无处不在,实则专业价值被不断稀释。

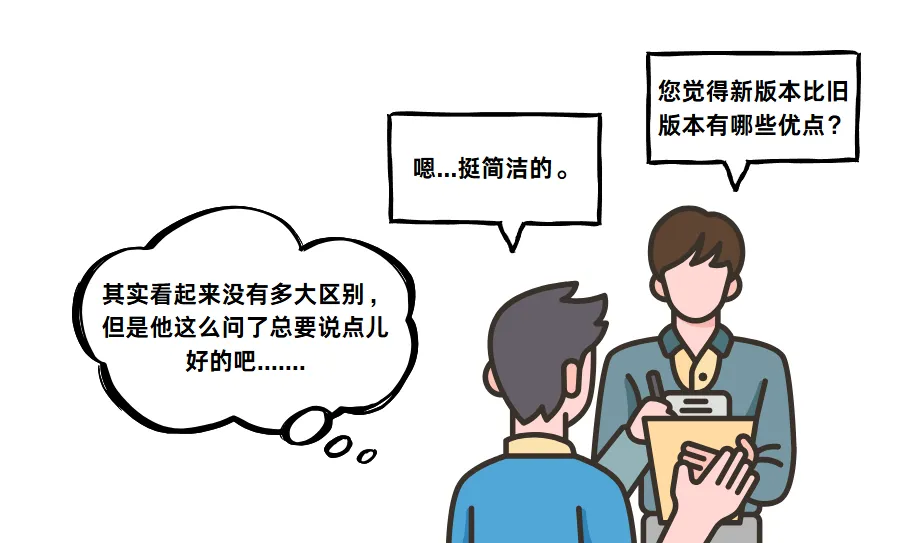

这种“外包”模式的研究往往带着明确的立场导向,把开放式探索变成验证会。最重要的是,缺乏专业训练的执行者容易陷入"表面需求"陷阱,把用户要的解决方案和真实问题混为一谈。

非专业调研:催生 “凑数” 评价

专业用户研究的核心价值在于其系统性和独立性。就像医学检查需要专业的检验科而非临床医生自己操作一样,有效的用户洞察需要专业的研究设计、统一的方法论和客观的分析视角。当企业把这项专业工作碎片化外包时,得到的往往是一堆无法拼凑的局部真相。

03 将流程完整性与深度洞察混为一谈

这个误区在企业用户研究中尤为常见,将研究方法的规范执行等同于研究成果的质量保证。许多团队会严格遵循标准流程:完成预定数量的访谈、收集足够多的问卷、制作精美的研究报告,却忽略了这些活动是否真正产生了有价值的洞见。常见的情况是团队耗费数月时间,产出包含大量数据图表、用户语录和统计分析的厚重报告,但核心结论却停留在"提升用户体验"这样空泛的层面。这种研究虽然过程严谨,却难以指导具体业务决策。

5why分析法

最根本的问题在于,这类研究缺乏持续的批判性思考。真正有价值的研究应该在每个环节都保持追问:数据收集时思考"这个信息能回答什么关键问题";分析阶段挑战"是否存在其他解释";形成结论时自问"这个发现能否转化为具体行动方案"。国际知名设计咨询公司IDEO的做法值得借鉴:他们要求每个研究结论都必须附带"那么我们应该怎么做"的具体建议,确保洞察能够落地。这种以终为始的研究思维,才是突破形式主义陷阱的关键。

要让用户研究真正产出有价值的洞察,需回归研究的本质:不是收集数据,而是解读数据背后的用户逻辑。当我们不再满足于表面结论,而是深入挖掘数据矛盾、交叉验证多维信息、挑战固有认知时,洞察才会真正浮现。

01 学会听见数据的弦外之音

好的用户研究应该像侦探破案——不仅要收集证据,更要拼凑出完整的故事。用户研究得到的数据中往往隐藏着关键线索,但需要研究者保持敏锐的观察力。比如,当我们发现某个环节的用户流失率异常高时,不能仅停留在数字表面,而要深入分析用户的具体行为轨迹和心理动机。

马斯洛需求层次理论

比如查看用户在放弃前反复点击了哪些区域,在哪些步骤出现迟疑,在用户访谈中深入了解用户的顾虑和卡点在哪。同时要注意用户表述与实际行为的矛盾点,这可能暗示着未被满足的需求或使用障碍,比如用户声称某个功能很好用,但使用数据却显示极低的打开频率,这种差异值得再进一步深入探究。

02 建立多维度的分析视角

优秀的研究者都懂得"三角验证"的价值。将用户说的、做的,以及场景特征交叉比对,才能逼近真相。比如,用户在访谈时自己不在乎价格,但行为数据却显示下单前用户曾多次比价;定量问卷中"界面简洁"获得高分,但眼动实验可能会暴露出关键信息的视觉盲区。

这些多维度的不一致性,恰恰是理解用户真实决策逻辑的钥匙,立体视角能发现常规分析中遗漏的重要洞见,用户在不同情境下的真实需求与偏好可能存在矛盾。这并非用户有意为之,而是人们常常难以精准觉察并表达自身需求。相较而言,用户的行为更具客观性,能为研究者提供更为真实的反馈。通过“三角验证”,能从多维度审视用户反馈,全面且准确地把握用户需求,为研究结论提供有力支撑。用户或许无法准确表达自己的需求,但他们的行为从不撒谎。

03 保持专业怀疑精神

用户洞察的价值不在于一次性研究,而在于建立持续验证的机制。研究者需要保持一种温和的怀疑态度——不是否定一切,而是愿意多问一句"真的如此吗?"比如当所有人都说"这个设计很棒"时,特别留意那些沉默的用户,他们的不适可能被多数人的声音掩盖了。

实际操作中,可以尝试一个简单的练习,每周选一个团队共识,用实际用户数据重新检验。可能是"我们的用户都很年轻",也可能是"用户最看重速度"。往往在这些看似毋庸置疑的认知背后,藏着最值得挖掘的真相。好的用户研究不在于证明我们有多正确,而在于帮助我们看清那些自以为知道、实际上并不了解的部分。这种保持开放、拒绝武断的态度,才是专业精神的真正体现。

数据会告诉我们用户做了什么,但只有洞察能告诉我们为什么这样做。用户研究的终极价值,不在于只是产出精美的报告,也不在于验证管理层的假设,而在于保持组织与真实世界的连接。它是商业决策中的一种纠偏机制,是防止企业在信息茧房中自我陶醉的清醒剂。当所有数据都指向同一个方向时,好的研究者反而会警惕,当所有人都认为"用户就是这样"时,真正的洞察才刚刚开始。

最珍贵的研究者不是最会使用工具的人,而是最能保持人性感知力的人。他们懂得数字背后的温度,能在统计显著性之外看到那些无法量化的真实需求,这才是用户研究不可替代的核心价值。

好的用户研究教会我们的或许不是如何读懂用户,而是如何面对我们永远无法完全读懂人性,但这也正是商业中最值得持续探索的奥秘。